最近,《不要小看我》节目中内疚式教育引发了不小的争议。

节目中,4岁半的孩子说自己做错事情时,爸爸妈妈很气愤。

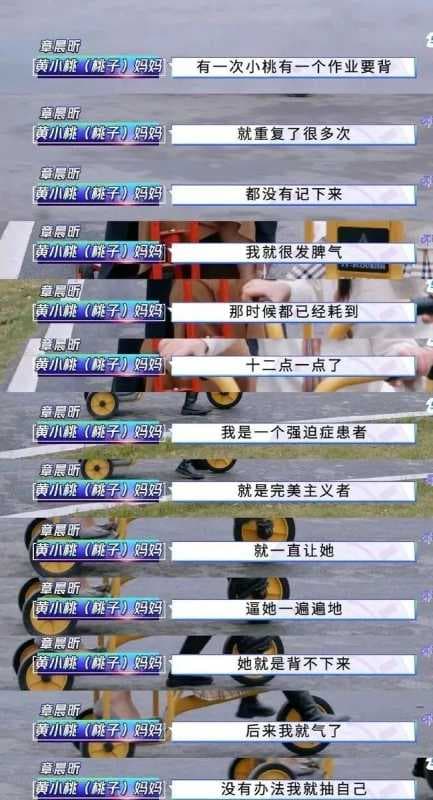

这位妈妈坦言自己是一个“完美主义者”,孩子在12点还没有完成背诵作业很着急,“没办法,我就抽自己”。

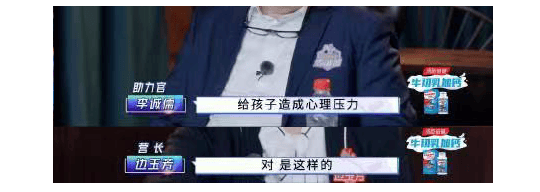

李诚儒认为这位妈妈采取的方式给孩子造成了心理压力,专家观察员边玉芳也表示不赞成妈妈的这种做法,内疚式教育会对孩子的成长带来一些不利的影响,孩子日后的一些行为就能很好的说明。

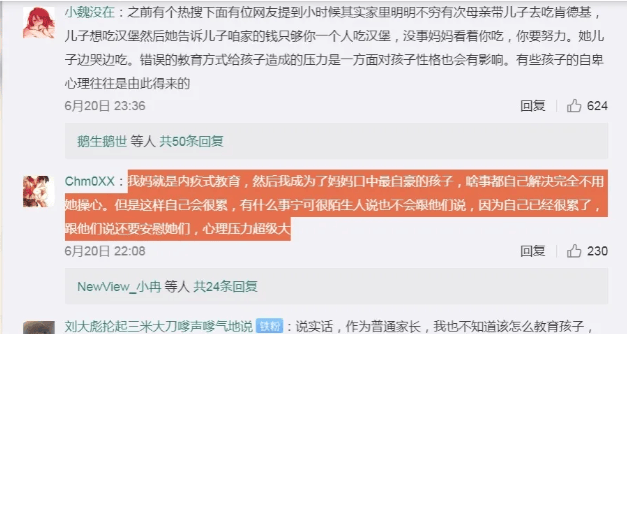

不少网友们也发表了自己的看法:

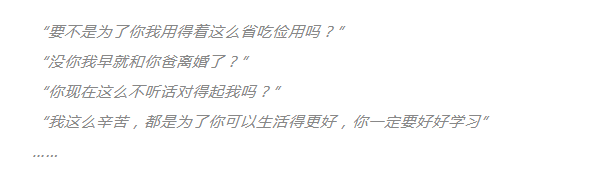

似乎在我们成长的过程中,或多或少都会经历所谓“内疚式”的教育方式,比如:

而这些话语里养育出来的,不是一个懂事的孩子,而是一个用负罪感吊起来的提线木偶。

中科院心理研究所研究员张梅玲认为,内疚式教育的产生和家长的认识密切相关。“家长认为孩子由内疚产生的情绪压力会转化为前进的动力。从宝宝树短期来看,家长或许可以很快达到目的,但长远来看这种‘内疚式教育’会良性亲子关系的建立、孩子的行为认知产生较大的负面影响。”

01“软刀子”让孩子陷入精神困境

家庭教育中,有两种极其可怕的东西。

一种叫做“付出感”,

另一种叫做“牺牲感”。

一旦父母对孩子产生了“付出感”以及“牺牲感”,就难以避免地自觉十分伟大、十分不易,潜意识里认为孩子亏欠了自己,从而企图从孩子身上获得报偿。

当这种情绪传达给了孩子时,孩子随之产生的情绪只能是负疚感,以及无力支付“报偿”而导致的安全感的严重缺失。

幼儿教育家蒙台梭利认为:让孩子服从成人的意志,这是成人犯下的最大,最可耻的错误。而这种牺牲自己让孩子服从的做法更是错上加错。

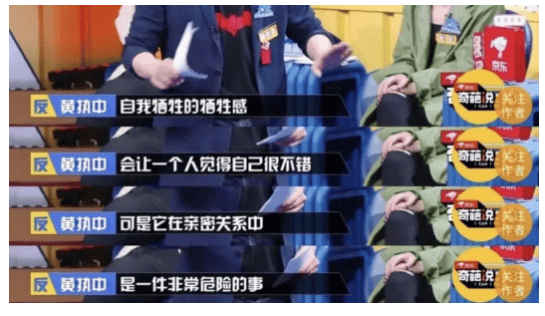

有一期《奇葩说》,黄执中讲了一个故事,每次吃鱼,妈妈都会把鱼肉给孩子,自己吃鱼头,一直到母亲临终前,她才告诉儿子说:”我其实从不喜欢吃鱼头。”

黄执中说“中国的关系很奇怪,我们要歌颂一段感情叫‘你要牺牲,他要报恩’”,实际上妈妈用鱼头绑架了孩子一辈子,让他永远都活在内疚之中。

孩子还小,不懂得分辨真相还是谎言,面对“内疚式教育”,他的第一个反应是“都是我的错”,孩子会认为自己是父母的累赘,是家庭悲惨的根源,如果没有自己,父母会生活的更好。

在这种心理状态下成长的孩子,会产生强烈的自我怀疑,敏感多疑,他们自卑胆小,甚至会轻视自己活着的价值。

在青春期的时候,一部分孩子会因为这种强烈的内疚而出现情绪和心理上的问题。

即使在他们成人后,内心也背负着内疚的包袱。

《圆桌派》的一期视频,香港作家马家辉马老师在节目中提到自己的一段童年经历:

一次父亲买回来一个芒果,全家人共享。因为他是唯一的男孩,所以只分到最小的一块。之后一段时间,他靠省下的零花钱为自己买了一个芒果,趁着家人睡去,跑到厨房独自享用。

不巧被父亲看到,随即而来的则是父亲愤怒的斥责:你太自私,不懂与爱你疼你的家人分享,爸妈有好吃的总想着孩子,你却独享。

往后父亲还屡次提及此事,使马老师从小对享受美食产生了强烈的负罪感,并因此对家人满怀愧疚。

于是,美食在马老师心里变成一摊恶臭的烂泥,给他的不再是享受,而是令人反胃的羞耻。

2019年热播的家庭剧《小欢喜》中,宋倩和乔英子母女的故事,相当令人唏嘘。

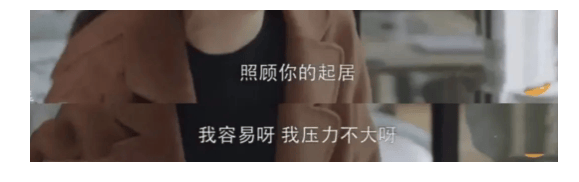

宋倩总是和女儿强调“你从小到大都是妈妈一个人带你,我白天要上课,晚上要备课,还要起早贪黑给你买菜做饭,照顾你的起居,我容易吗,我压力不大呀?”

这些话让英子产生了极大的负罪感,她不得不小心翼翼地接受妈妈的爱,违背自己的心愿去迎合妈妈。

最终英子不堪重负选择自杀,自杀前,她对妈妈说:“我就是想要逃离你。我知道你不容易,我配不上您给我的爱。我不知道我是怎么了……对不起,是我没有做好你们的女儿,是我没有变成你们心里想要的样子。”

习惯了妥协自己的孩子,也会慢慢丧失自尊感和自信心,不认为自己值得,也不认为自己值得被好好对待。

他们可能小心翼翼,怕打扰到别人;他们不敢为自己争取,担心被责备被拒绝,担心自己的要求被认为不合理。

02、不要让内疚式教育继续伤害孩子

其实,适当内疚感也许可以促使孩子反省,但持续的内疚感不会带来任何实质性的好处。父母的言行和付出会一笔笔勾勒出孩子的雏形,而雏形已定,改变就很难。

没有人愿意背负着愧疚感面对一个人,对孩子来说也是一样。

孩子在长期的“自我声讨”中,被内疚折磨得身心俱疲,为了短暂缓解内疚所带来的痛苦,不得不做出令父母感到满意的行为,在这样的恶性循环中逐渐丧失自我,甚至失去对幸福的感知能力。

亲子关系,不存在所谓权力,不存在谁亏欠谁,要知道有压迫就会有反抗,有控制就会有叛逆,而情感操纵,会滋生怨恨。不要亲手辛苦付出还把孩子推到自己的对立面。

所谓父母子女一场,并非是我在牺牲,而是你在成全。

卸下捆绑孩子的桎梏,让他成为他自己吧。

唯有如此,他才能轻松上路,走自己的山高水长。

评论列表